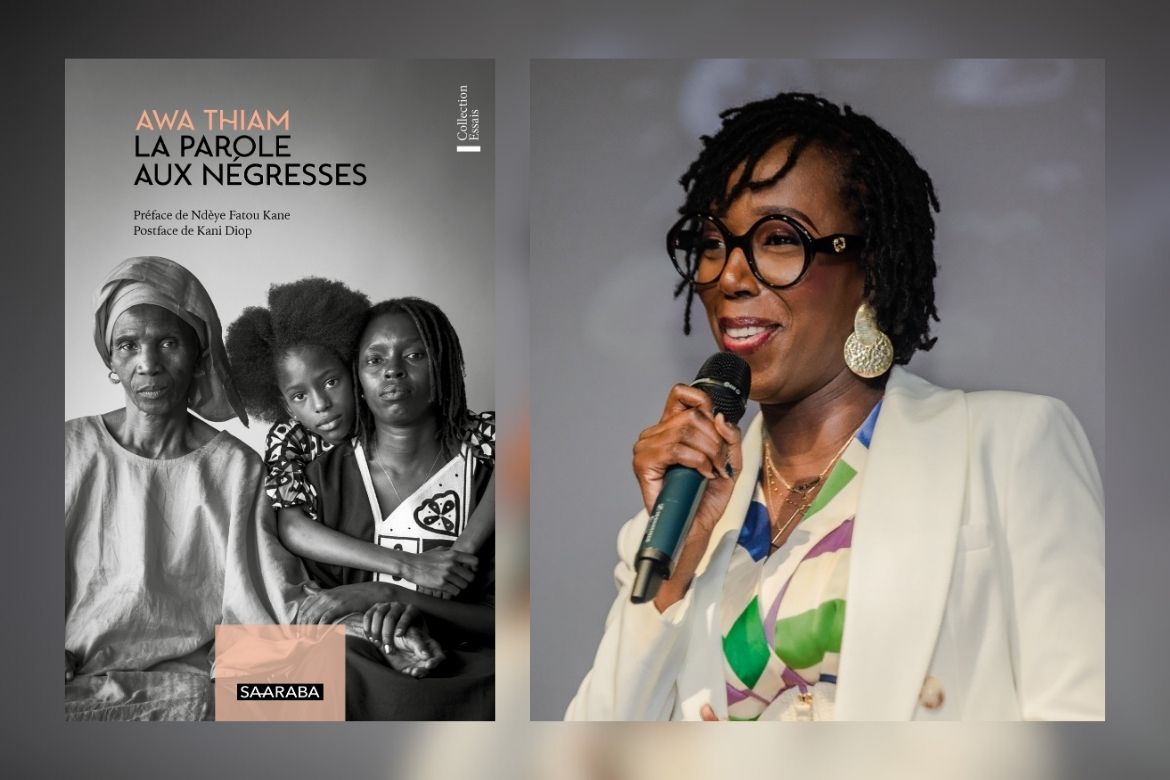

À l’occasion de la réédition de l’essai La parole aux négresses par les éditions Saaraba au Sénégal, Ndèye Fatou Kane nous accorde cet entretien dans lequel elle évoque son rôle de préfacière. Ndèye Fatou Kane, écrivaine et militante féministe sénégalaise, est chercheuse en sociologie du genre à l’Université de Paris et doctorante sur les masculinités et les médias. Lauréate du Prix de la Jeunesse des moins de 35 ans des pays francophones en 2018, elle a publié plusieurs ouvrages, dont le roman Le Malheur de vivre (2014) et l’essai Vous avez dit féministe ? (2018).

La parole aux négresses, ouvrage fondateur du féminisme africain, écrit par Awa Thiam et paru initialement en 1978, occupe selon Ndèye Fatou Kane une place centrale dans la lutte pour les droits des femmes sur le continent. La préfacière souligne l’importance de ce texte qui, pour la première fois, donnait la parole aux femmes africaines sur des sujets souvent tabous. La parole aux négresses aborde sans détours des thématiques telles que les mutilations génitales féminines, la polygamie et les diverses formes de discrimination de genre.

Dans cette interview, Ndèye Fatou Kane revient sur les thématiques pérennes de ce livre et les contextualise dans notre époque. Elle aborde également l’évolution du langage dans le contexte féministe, les défis actuels des femmes africaines, et la nécessité de maintenir une solidarité internationale tout en respectant les spécificités des luttes locales.

À travers cet échange, Ndèye Fatou Kane révèle l’impact durable de La Parole aux Négresses et souligne l’importance de continuer à amplifier les voix des femmes africaines dans leur quête d’égalité et de justice. Cette discussion offre un aperçu de la réflexion d’une figure émergente du féminisme africain.

Dans votre préface, vous avez évoqué la discrétion médiatique entourant Awa Thiam. Avez-vous eu l’opportunité de la rencontrer en personne et d’échanger directement avec elle sur son travail ?

Ma rencontre avec Awa Thiam a lieu avec la publication de Vous avez dit féministe ? (Ed. l’Harmattan, 2018), mon essai publié en 2018 sur la question féministe dans une perspective africaine. J’entends parler de La parole aux négresses à ce moment, et grande fut ma surprise de n’avoir jamais entendu ou même lu un article parlant d’Awa Thiam. Une amie m’a mis le livre entre les mains, et je ne la remercierai jamais assez pour ça, car à partir de là, une relation s’est développée avec le travail pionnier d’Awa Thiam.

Vous avez dit féministe ? ayant été écrit sous le prisme intertextuel féministe, j’ai réinterrogé Une si longue lettre de Mariama Bâ, Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Adichie, Le Deuxième Sexe de Simone De Beauvoir, et enfin La parole aux négresses d’Awa Thiam.

Cette première rencontre faite, je redécouvre son travail lorsque je commence mes études en sociologie du genre à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) en France en 2018. Le séminaire Introduction à l’intersectionnalité que j’ai suivi durant cette première année, me fait redécouvrir le travail d’Awa Thiam.

En étudiant cette théorie (juridique à la base) qu’est l’intersectionnalité et en lisant le travail de Bell Hooks, Kimberlé Crenshaw, Patricia Hill Collins, et dans une moindre mesure d’Angela Davis, et en la comparant avec celui d’Awa Thiam, je me rends encore une fois compte de l’avant-gardisme de La parole aux négresses, car le croisement des oppressions que subissent les femmes africaines d’un point de vue genré, social, intime et politique que relate Awa Thiam dans son livre sont le point de départ de l’intersectionnalité telle que reprise aujourd’hui. À la parution de Vous avez dit féministe ? les mots d’encouragement d’Awa Thiam résonnent encore en moi, et font transparaître la sororité telle que nous les féministes l’entendons.

Votre rencontre avec Awa Thiam et la découverte de son œuvre semblent avoir eu un impact profond sur votre parcours. En parlant de cet impact, quels aspects de La parole aux négresses, initialement écrit en 1978, résonnent encore fortement en vous aujourd’hui et pourquoi ?

La parole aux négresses, à bien des égards, est un ouvrage encore fortement actuel. Si je prends l’exemple des mutilations génitales féminines (un chapitre entier est dédié à la clitoridectomie et à l’infibulation dans La parole aux négresses), et la triste actualité autour de la possible re légalisation de cette pratique en Gambie, alors qu’Awa Thiam, avec les récits de vie effectués, donnait la parole aux victimes qui ont parlé sans fards des conséquences physiques et psychiques sur leurs corps de ces pratiques. S’y ajoute la polygamie, qui, prise dans un contexte musulman, est une pratique répandue jusqu’à présent, alors que souvent, on oublie de demander le consentement des femmes à qui on emmène des coépouses.

Si on met côte à côte ces deux pratiques avilissantes, on se rend compte que malgré les avancées, le plaidoyer et la conscientisation politique des femmes africaines, les oppressions ont la peau dure.

Avec l’évolution des normes langagières, l’utilisation de certains termes comme « Négresse », dans les œuvres du passé, jugés aujourd’hui désuets, offensants ou discriminatoires, soulève des questionnements. Quelle est votre perspective sur l’évolution du langage des œuvres du passé à la lumière des normes actuelles ? Cette problématique se pose d’autant plus pour vous qui avez choisi d’utiliser l’écriture inclusive, signe d’ouverture aux normes actuelles, dans votre préface portant sur une œuvre du passé.

En tant que préfacière, il est de mon rôle de non seulement donner envie aux futur.es lecteur.ices de (re) découvrir La parole aux négresses, mais aussi d’user de mon œil d’aujourd’hui pour parler du livre sous un prisme contemporain. Aujourd’hui, l’écriture inclusive est une problématique que l’on ne pourrait séparer des revendications féministes. En Europe déjà, les féministes se battent pour la normalisation de l’écriture inclusive, mais il y a des stratégies de résistance face à la féminisation dans le langage. Sur le continent africain, même si nous, féministes africaines, sommes averties sur cette façon d’écrire et de parler, elle n’est pas encore totalement inscrite dans nos pratiques.

L’écriture inclusive, qui se positionne contre le neutre générique universel, replace les femmes dans une langue française qui les englobe de manière faussement neutre, et veille à les inclure comme agentes historiques. Partant du postulat que les usages langagiers participent aux représentations sociales, il m’a semblé important d’écrire ma préface en usant de l’écriture inclusive. Lorsque j’écrivais Vous avez dit féministe ? mon premier texte sur la question, il y a des problématiques auxquelles je n’étais pas encore confrontée et sur lesquelles je n’avais pas encore réfléchi. Vu que c’était mon premier ouvrage féministe et que cette idéologie politique qu’est le féminisme fluctue et évolue, elle a grandi et m’a permis d’asseoir mon positionnement de façon militante, mais aussi théorique…

Dans votre préface, vous évoquez le paradoxe du silence dans La Parole aux Négresses. Vous parlez du silence des femmes comme un “sous-texte” important de l’ouvrage. Avez-vous un exemple marquant de ce silence et pensez-vous que le silence est toujours présent aujourd’hui dans les luttes féministes africaines ?

Contrairement au titre et à la démarche de l’ouvrage qui donnent la parole à ces femmes invisibilisées et souffrant de toutes sortes d’oppressions dans leur sphère intime, le silence est une problématique qui plane sur le livre. La prise de parole constitue un rempart contre ce silence. Awa Thiam en parle justement avec cet extrait :

«Prendre la parole pour faire face. Prendre la parole pour dire son refus, sa révolte. Prendre la parole agissante. Parole-action. Parole subversive. Agir-agir-agir, en liant la pratique théorique à la pratique-pratique .

Awa Thiam a donné la parole à ces femmes pour qu’elles puissent avoir leurs mots simples, nommer leurs vécus et faire une analyse réflexive dessus. Témoignant sous leur vrai nom ou requérant l’anonymat, la prise de parole est hésitante, balbutiante… Il est permis de remarquer dans la partie Les mots des négresses que, lorsque les cercles de parole initiés par Awa Thiam sont faits en mixité, la parole des femmes a du mal à se faire entendre, car ployant encore sous le poids de la domination masculine.

Aujourd’hui, malgré les grandes avancées et les acquis arrachés parfois au prix de décennies de luttes, les stratégies de silenciation des féministes sur le continent continue de perdurer avec des moyens aussi divers que variés : les gouvernements, les lobbys religieux, les stratégies antiféministes et antigenre … C’est pourquoi il est vital que nos voix se fassent entendre.

Quels étaient vos principaux objectifs en écrivant la préface de cette réédition ? Quels messages essentiels souhaitiez-vous transmettre aux nouvelles générations de lecteurs et lectrices ?

Je remercie les éditions Saaraba qui ont pensé à moi pour écrire la préface de cette nouvelle édition de La parole aux négresses, et je les remercie également de m’avoir laissé carte blanche pour celle-ci. Mon activisme autour de ce livre a bien fini par payer, car depuis plusieurs années, je fais un plaidoyer pour que Awa Thiam soit lue et mieux connue. Grande donc a été ma fierté et ma gratitude de contribuer à la seconde vie du livre.

L’objectif principal consistait à donner envie de découvrir ou redécouvrir le large travail scientifique d’Awa Thiam, qui, il y a quarante-six ans, avec sa triple casquette de femme africaine, anthropologue et féministe, avait effectué un travail d’enquête inédit couvrant plusieurs pays d’Afrique pour redonner la parole à des femmes africaines pour qu’elles puissent faire une analyse réflexive sur elles-mêmes, loin des canaux racistes et condescendants de la recherche coloniale.

Quels sont les points fondamentaux de divergence les plus significatifs entre le féminisme africain et les mouvements féministes globaux selon vous ?

Il faudrait parler des féminismes africains, car il y a autant de féminismes que de pays africains. C’est comme lorsqu’on parle du sud global, en opposition à un nord global. Les féminismes africains sont aussi divers que variés. Si l’on prend en compte l’Afrique lusophone, anglophone, puis francophone, qui est la zone qui m’intéresse, on pourra voir que les spécificités sociétales ne sont pas les mêmes.

Ce qui est intéressant à observer, c’est que depuis quelques années, les jeunes générations féministes africaines se sont organisées et parlent d’une même voix ; ce qui donne plus de force à leurs plaidoyers et leur offre des stratégies de résistance collectives face aux violences machistes. Je peux citer le Réseau des féministes du Sénégal, le Collectif des féministes du Sénégal, la Ligue féministe ivoirienne, le Réseau des jeunes féministes d’Afrique Centrale…

S’il y a des points de convergence parmi tous ces mouvements féministes, il consisterait dans la lutte contre le patriarcat, qui est l’entité la mieux partagée. Ce même patriarcat qui se déploie dans l’espace public, au niveau des organisations gouvernementales, dans l’espace intime… En opposition, les points de divergence qui existeraient entre les féministes en Afrique face au reste du monde réside dans la volonté de décoloniser les savoirs et pratiques féministes. Comme le dit Fatou Sow, « Il faut sortir de la rhétorique de la femme africaine à sauver, car nous n’avons attendu personne pour décoloniser depuis trente ans ». Les féministes blanches devraient appliquer cette sororité tant chantée, mais qui demeure uniquement discursive pour l’instant. Car les féministes africaines réfléchissent sur elles-mêmes et par elles-mêmes depuis des décennies. Un livre tel que La parole aux négresses en est un exemple pertinent.

Vous parlez de l’importance de la solidarité internationale dans les luttes féministes. Comment peut-on renforcer cette solidarité sans effacer les spécificités des luttes locales ?

Une femme, où qu’elle puisse être dans le monde, quelles que soient les oppressions et les violences subies, recevra de l’empathie et du soutien de la part de ses sœurs. Et encore plus dans le cadre d’une idéologie politique telle que le féminisme. Cette solidarité transnationale ne devrait pas nier les spécificités à chaque continent, chaque pays. Comme je l’ai dit plus haut, il faut que chaque sphère féministe parte d’elle-même pour s’étendre vers le monde, car sinon nous serions dans des velléités sororales pour performer uniquement, sans aucun fondement derrière.

Quels défis actuels des femmes africaines, qu’elles soient sur le continent ou en diaspora, vous semblent les plus urgents à aborder, et comment La Parole aux Négresses peut-elle encore servir de guide dans ces luttes ?

Le défi principal pour les féministes africaines consiste à faire entendre leurs voix, vaille que vaille. Que ce soit dans les sphères militantes ou académiques, nous faire entendre est crucial, voire vital. L’un des points importants que je trouve bénéfique avec la réédition de La parole aux négresses, c’est que les nouvelles générations pourront relire Awa Thiam et se rendre compte qu’il y a des textes comme La parole aux négresses qui peuvent encore servir de base pour continuer la lutte, qui est une lutte au long cours pour arriver à cette égalité femmes-hommes qui sous-tend l’idéologie féministe. De plus, avec les replis identitaires et nationalistes, sous couvert d’extrême religiosité, les droits des femmes sont les premiers à être fragilisés. Et rien que pour ça, la résistance doit s’opérer de tout bord pour que nous puissions continuer à être audibles. La postérité nous remerciera.

L’Afrique au creux des lettres

L’Afrique au creux des lettres