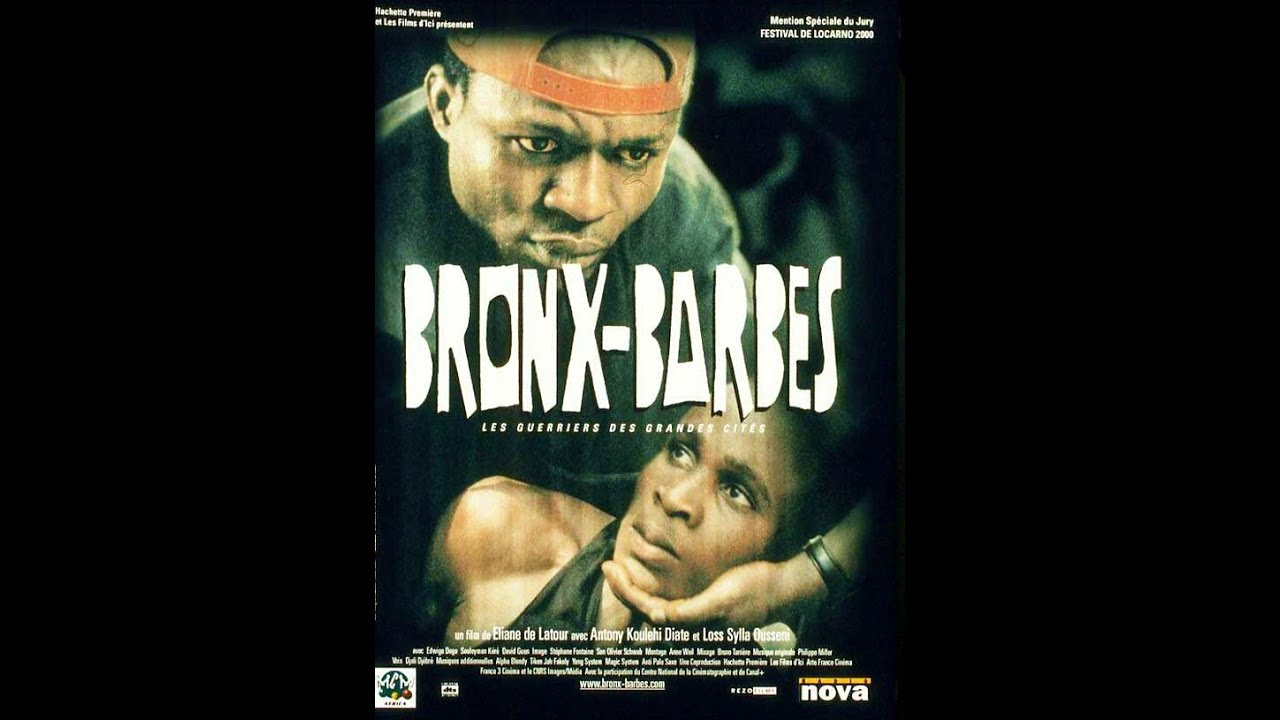

Dans mon précédent article, je vous ai recommandé Graceland de Chris Abani. Vous avez certainement été subjugués par la plume de l’auteur qui, avec un indéniable talent, y dépeint la violence, caractéristique de la vie urbaine de Lagos, en présentant en arrière-fond un pays en quête perpétuelle de son salut. Dans le présent article, je vais, hélas, en remettre une couche, à la seule différence que le support a changé : nous passons du livre au grand écran avec le film Bronx Barbès, mais le thème reste le même.

De prime abord, je voudrais marquer mon honteux étonnement de n’avoir jamais vu ce film plus tôt, sorti pourtant officiellement en 2000, plus précisément le 22 novembre. L’année de sortie du film est certainement le seul élément qui en fait une œuvre ancienne. On se retrouve plaqués au sol par le réalisme, mais surtout par la singularité de la violence qui constitue la toile de fond de ce film. Cette violence est déclinée sous plusieurs formes. On la retrouve dans les rapports entretenus entre eux par les jeunes personnages, mais aussi dans les conflits dignes des zones de guerre, dans leurs rapports avec la police.

Les personnages flirtent avec un flegme et une indifférence glaçante avec exactement ce qui constitue les pires dangers sociaux auxquels les cités africaines sont exposées : consommation de drogues, maladies sexuellement transmissibles, sida, viols, pédophilie, braquages à main armée, vols… Durant tout le film, on se demande s’il existe des limites. Les personnages, dont la violence contraste avec leurs beautés, un tantinet puériles, leur touchante et en même temps attachante naïveté, semblent si éloignés de notre quotidien.

Mais quand on pousse la réflexion plus loin, on en arrive à une évidence ; ces personnages, terriblement violents, nous paraissent à première vue étrangers parce qu’ils gravitent dans un univers qui n’a absolument rien à voir avec le nôtre, plutôt douillet à maints égards comparé au leur.

Pour tenter de comprendre cette violence exponentielle, il faut avoir à l’esprit que cette jeunesse sortie de nulle part n’a plus rien à perdre et est prête à tout pour s’en sortir, quitte à tuer ou être tuée. Ces lois du milieu sont décrites avec virtuosité par l’anthropologue et réalisatrice du film, Eliane de Latour. L’un des plus grands enseignements et certainement le plus marquant qu’on tire de cette production ancienne par sa date de sortie, mais indiscutablement actuelle par la thématique, c’est celui d’avoir dès maintenant la certitude, qu’en arpentant les rues d’Akwa à Douala, en longeant l’avenue Kennedy à Yaoundé, en se délectant d’une vivifiante brise non loin du Champ Triomphal sur le front de mer à Libreville ou alors en retournant sur les lieux d’inspiration dans les faubourgs d’Adjamé, de Yopougon ou de Treichville, la certitude disais-je que nos regards croiseront ceux de l’un de ces jeunes errant l’air hagard, un tantinet sympathique, mais aux aguets d’une prochaine proie, la certitude que nous retrouverions en lui les destins violents, mais paradoxalement émouvants découverts dans Bronx Barbes.

Parlons maintenant du film, de l’histoire, à trop décrypter toute la symbolique du thème traité, on s’en éloigne involontairement. Tout part d’une enquête sociologique menée par la réalisatrice Eliane de Latour. L’étude avait pour sujet les ghettos de Côte d’Ivoire avec leur cortège de pratiques illégales allant du vol au braquage en passant par la drogue et l’escroquerie, toutes ces entourloupes, et encore, c’est un euphémisme, résumées sous le vocable de « sciences » que savent manier avec aisance les « vieux pères » et leurs « fistons » ou leurs équivalents féminins que sont les « vieilles mères » et les « fistines ».

Bronx Barbès, c’est l’histoire de deux jeunes garçons dont les vies déstructurées se retrouvent brutalement plongées dans l’univers du ghetto à la faveur d’un meurtre accidentel commis par l’un des deux garçons. En trouvant refuge dans le Bronx, ils se fondent en immersion dans le quotidien de la vie des gangs, faite de violence, de fête et de fraternité. L’aîné des deux, Toussaint, prend vite ses marques dans le milieu dont les lois sont fondées sur l’honneur et le respect des anciens. À l’inverse de l’ainé, Nixon a de sérieuses difficultés d’intégration. Son insatiable soif de reconnaissance impacte négativement sur ses rapports avec les autres. Il remet en permanence en cause les lois qui accordent aux « vieux pères » la part du lion sur le butin des « fistons ». Au cours d’un braquage piètrement ficelé, Toussaint se sent obligé de trahir ses frères de sang pour sortir Nixon de prison.

Une scène à même de susciter un choc chez beaucoup, résume la violence immanente au film, il s’agit du viol dont Mariam est la victime dans le film. Le commentaire qu’en fait la réalisatrice elle-même sur sa page web est édifiant :

Pendant la fête offerte par Tyson, scène qui précède le viol, je reste près des fistons, notamment de Nixon qui vient de se re-baptiser Scarface. Ils sortent éméchés, voient une fille qui est d’abord l’objet d’un jeu. Elle en gifle un. En une seconde, elle est réduite à rien. Les fistons pensent d’abord lui donner une petite correction puis ils se servent à leur guise parce qu’ils sont plus forts. C’est précisément cette instrumentalisation banalisée que je voulais montrer. Ils se transforment en électrons libres de la terreur, sans conscience des limites, et aussi, pour s’imposer au ghetto de manière à freiner la coercition des vieux pères.

Il m’a été reproché de ne pas me placer du point de vue de la victime. C’était impossible car précisément elle n’existe pas dans le regard de ses agresseurs, lieu où je me situe à ce moment-là de la scène. Elle commence à prendre une place quand Toussaint, réticent aux autres, la lui offre. Il la relève, il tente de manière dérisoire d’effacer les traces du drame en essuyant le sperme qui coule sur ses cuisses, il la recouvre de sa chemise, remet ses cheveux en ordre. Mariam, être anéanti, finit par reconquérir sa dignité quand plus tard elle accorde son pardon à Toussaint. Elle renverse la relation en lui donnant une nouvelle intégrité lavée de toute honte. »

Mon résumé plutôt très court qui précède la citation n’a aucunement la prétention de l’exhaustivité, ce qui au demeurant aurait été un exercice extrêmement fastidieux. L’histoire étant elle-même extrêmement enchevêtrée avec celles des bandes rivalisant de violence, poussant les limites à l’extrême dans une Afrique prétendument calme et inoffensive, toujours accueillante et pas agressive. Le résumé fait par la réalisatrice elle-même est intéressant à plus d’un titre :

Son père est mort « attaqué en sorcellerie » . Nixon cherche le secret de la puissance, se protège avec un crucifix, une ceinture-talisman, il va prier chez les Pentecôtistes. Attiré par les extrêmes, il porte le risque en lui et met les autres en danger. Ce goût de l’autonomie l’amène, plus que Toussaint, à mettre en question avec lucidité la soit disant “ loi du ghetto.

Au cours de mes pérégrinations sur le net en quête d’articles ayant traité de ce film, j’ai pu constater que la réalisatrice ayant signé ici son premier long métrage a dû essuyer de nombreuses critiques. On peut citer entre autres le reproche qui lui a été fait de rééditer avec force postiche le cinéma Newjack.

On peut certes concéder aux pourfendeurs de cette œuvre cinématographique d’avoir à juste titre pointé du doigt des lenteurs et irrégularités de l’interprétation, mais on ne peut faire l’économie de la véracité de la réalité et des faits qui nous sont jetés à la figure. Ce qu’il y a de plus spécifique à ce film, et ceci est à mettre au compte de l’anthropologue qu’est la réalisatrice, c’est surtout sa capacité à donner une telle force au texte, aux dialogues, le tout basé sur un assemblage de codes linguistiques qui portent le nom de « Nouchi », ce qui a fait dire au critique cinématographique Louis Guichard parlant de ce film que « son attention sans faille aux mots et à la manière de parler de ses personnages porte indéniablement ses fruits. Cette logorrhée cosmopolite, à la fois inventive et menaçante, fait sentir concrètement à quel point le langage façonne la pensée et les conduites, y compris les plus extrêmes ».

Dans la plupart des villes d’Afrique noire, les jeunes en rupture de ban avec la société se sont inventés des codes linguistiques qui leur sont propres, au Cameroun par exemple, ce serait notre fameux Camfranglais. Ce film donne vie à ces codes, replante le décor du pouvoir qu’ils exercent auprès de ceux qui en font usage, crée une corrélation avec le quotidien des enfants du ghetto et nous promène dans l’univers cosmopolite et pittoresque de leurs étymologies. Les origines des mots sont françaises ou d’autres langues européennes (anglais, allemand, espagnol). Les mots dérivent souvent des mots utilisés dans les langues ivoiriennes (Dioula, Baoulé ou Bété) ou alors sont simplement fabriqués (hybrides, onomatopées ou idéo-phoniques).

Bronx Barbès nous renvoie à une réalité que nous vivons et dont nous sommes les témoins quotidiens. J’ai volontairement renoncé à l’idée de faire une lecture politique de ce film à l’aune des bouleversements politique dont la Côte d’Ivoire a été le théâtre depuis la sortie du film.

On ne peut faire table-rase du lien évident existant entre l’importance prise par cette société parallèle, ghettoïsée, très hétéroclite, car nourrie des immigrations venues du nord, et le rejet social, voire le refus de reconnaissance dont ses populations sont l’objet de la part des populations originaires du sud dites autochtones. C’est même de cet antagonisme que le concept dit d’ « ivoirité » a pris toute sa source. D’autres parts, le Libéria voisin, longtemps théâtre d’une guerre civile atroce, a constitué un réservoir d’armes incontrôlables pour les gangs des ghettos. L’objectif de la réalisatrice serait en grande partie atteint, si chaque africain, au sortir de ce film, serait en même de dessiner les contours dans sa ville d’un Bronx ou d’un Barbès.

Bon film !

L’Afrique au creux des lettres

L’Afrique au creux des lettres