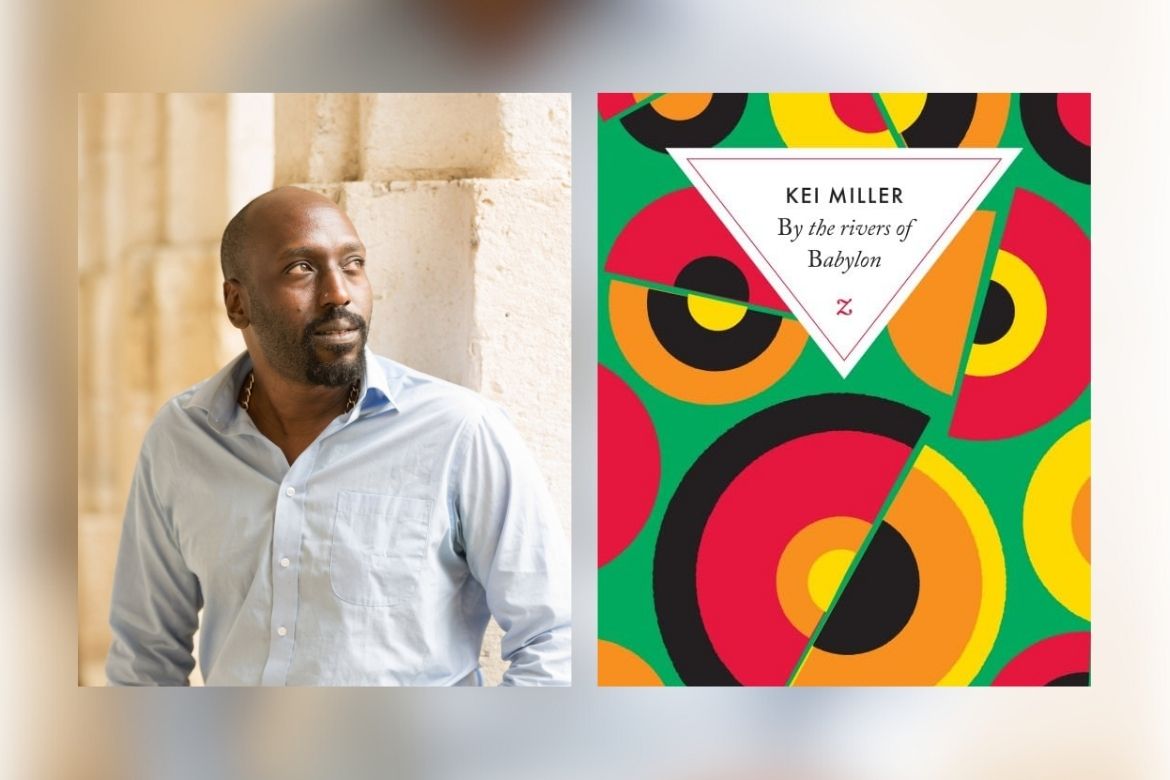

Le roman By the Rivers of Babylon de Kei Miller est traduit de l’anglais (Jamaïque) par Nathalie Carré et publié aux éditions Zulma, 2017. (ISBN : 978-2-84304-800-5, 291 pages).

Le roman a été en 2017, lauréat du Prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde et du OCM Bocas Prize for Caribbean Literature. En 2018, il gagne le Prix Les Afriques décerné par la Cène Litteraire.

Yekrik ! Yekrak ! Yekrik ! Yekrak ! A 17°59’0’’ Nord et 76°47’00’’ Ouest, entre ciel et terre. Quelque part au milieu. Flotte une voix. L’entendez-vous en dessous ? C’est dans les Caraïbes. Et cette voix n’est pas celle de la Vieillesse Ma Taffy.

On reprend : Il était une fois… A 17°59’0’’ Nord et 76°47’00’’ Ouest. C’est le 11 août 1982. En dessous. Kingston. La capitale jamaïcaine se trouvant précisément à une latitude de 17°59’56’’ au Nord et une longitude de 76° 47’52’’ à l’Ouest. Quelque part au milieu, coincé entre deux collines dont l’une porte balafre, c’est Augustown.

C’est à partir de ce point précis là que Kei Miller nous fait passer l’écho des histoires des tites-gens, « une histoire comme plein d’autres dans cette foutue île de Jamaïque ». Juste une histoire d’un « homme qui lutte et que ce maudit pays a décidé de mettre à terre ». Alexander Bedward, « un homme qu’essaie d’accomplir quelque chose de grand, qu’essaie d’aller plus haut que ce qu’on aurait cru un homme comme lui capable d’atteindre ». Pour les rastafaris, il est considéré comme leur premier prophète.

[bctt tweet= »Dépasser la problématique des invisibilités des minorités dont on parle majoritairement » username= »Afrolivresque »]

Certes, la voix que vous entendez est bien celle d’un homme – ou peut-être d’une femme. Invisible. Toutefois, le projet assumé de Kei Miller est de dépasser la problématique des invisibilités des catégories dites minoritaires dont on parle majoritairement : l’homme noir invisibilisé en Amérique du Nord, Ralph Ellison ou encore James Baldwin. La femme noire, bell hooks ou encore Calixthe Beyala. La femme métisse, Sylvie Kandé ou la femme tout court, Simone de Beauvoir et vous complétez la liste.

Une minorité dans la minorité

L’auteur a fait l’option de faire un zoom sur un petit groupe. Une minorité dans la minorité dont les « histoires n’ont jamais été couchées sur le papier et qui survivent dans les coins les plus reculés de la mémoire des gens ». Les rastas. Autrement dit, By the rivers of Babylon suggère clairement son ambition qui n’est pas portée vers quelque universel fédérateur des gens-d’en-bas en premier chef. La narration vise plutôt à parler universellement des rastafaris, ces « gens qui existent comme vous et moi ». De leurs mythes fondateurs dont les « histoires se passent la balle au bond et se répondent dans les jeux des échos » des choses tues. Il s’agit donc de la Genèse d’un pan de ce mouvement telle que vue par la littérature jamaïcaine. Après qu’elle a été proclamée par de nombreux poètes et chantres du rastafarisme.

Mais puisqu’il est question de genèse, la géolocalisation qui ouvre le récit dans ce roman de Miller est stratégique. Elle cristallise le point focal du récit, en s’assurant qu’il vous parvienne, que vous croyez en l’histoire qui va suivre ou non. Il ne s’agira donc pas de discourir seulement sur la Jamaïque, mais de le faire à partir d’Augustown. Parce que c’est de là qu’est monté cette figure poteau-mitante, le prophète volant, au sein d’un groupe précisé qui deviendra connu par la suite comme les rastafari : des « gens… que vous n’avez jamais envisagé de prendre en considération ». Il est venu le temps de parler de Bedward, souffle le poète Kamau Brathwaite à Kei Miller.

Les échos des voix tues et non-tues

Pour le besoin de leur cause. Kei Miller s’exécute. Offre ici une brillante narration empreinte d’un lyrisme fraicheur-parlée des tites-gens. Le récit si poétique, et à la fois si simple, qu’il s’impose comme l’esthétique de la simplicité-complexe. La simplicité-complexe à ceci de particulier que l’explicite du propos narratif n’invite pas à une autre interprétation que celle que la narration leur convie. L’implicite que le lecteur voudrait en déduire pourrait être relégué à une sorte de non-signification. Puisque l’histoire parle pour elle-même et par elle-même, et révèle sa propre signification au fur et à mesure qu’elle se déploie. Quelque portée allégorique serait superflue.

La narration, qui est ainsi présentée de manière simple, est parsemée d’indices le long du texte. Les voix que l’auteur fait vocaliser comme des miroirs se réfléchissant sont simples. Toutefois, elles deviennent la quintessence d’une foultitude de voix synchrones qui forme le socle d’un peuple, d’un petit groupe. Ce sont en vrac les échos des voix tues et non tues qui se relaient et se répondent. Les voix officielles, ennuyeuses, et les voix officieuses, portées par une conviction forte : « un pauvre noir va monter dans les cieux, au-dessus de Babylone…Z’êtes tous prêts ? »

Une poétique simplifiée-complexe

La finesse de l’écriture de Kei Miller, fidèle à cette poétique simplifiée-complexe, réside dans le fait que les hors-textes de sa narration sont partis de l’in-texte. Et les voies officieuses et officielles sont entendues avec, non sans surprise, une prédominance pour les voix de ces tites-gens : Ma Taffy, Bedward, Miss G., Soft-Paw, Norah, ou Sister Liz qui n’est pas du « genre bouche-cancan ». Entre la version officielle et les rastafaris, il y a les dreadlocks. Ces chaînes qui rattachent à la terre, permettant d’avoir une colonne vertébrale.

Toutefois, au-delà de la simple chevelure-dressée-crinière-de-lion, ressort le besoin pour l’agent rastafari de croire en quelque chose pour se tenir droit, avec la possibilité de s’élever quand viendrait l’autoclapse. La possibilité de faire une ascension pour flotter au-dessus de Babylone qui « ne respecte rien de nos vœux à nous, les rastafaris. Qu’elle veut nous voler not’ puissance comme Samson et Dalila ».

La thématique du flottement ou tout au moins de la possibilité du rastafari de voler sera la colonne vertébrale du récit. Il n’est ni symbolique, ni allégorique. Sa réelle suggestion, entrevoir que « peut-être est-il temps que vous vous ouvriez à ces histoires, que vous leur accordiez crédit ainsi qu’à ceux qui les racontent ».

Donner la voix à tous les discours

Ceux qui les racontent. Kei Miller. À travers ses prolongements, Ma Taffy, qui nous renseigne sur le fait que l’histoire de Bedward c’est celle « d’un pauvre noir [qui] va monter dans les cieux, au-dessus de Babylone ». Et la logique défendant cette rationalité est retrouvée dans la bouche du prêcheur volant lui-même : « … Pasque nos ti-moun meurent d’être nés tout en bas ». C’est pourquoi il demeure fondamental pour le socle du groupe rastafari soit pérenne que « chaque tite-marmaye à Augustown devrait la connaître, l’histoire du prêcheur volant ». Il fait partie de ces hommes d’Augustown qui, « partis du plancher des vaches, ont commencé à s’élever, plus haut, encore plus haut, jusqu’à flotter dans les airs ». Gina. La voix. « Elle pense, elle flotte. Elle tombe ».

Dans cet espace offert pour donner la voix à tous les discours, le récit ne perd pas de sa dimension historique, tout en gardant son esthétisme simplifié-complexe. L’histoire réelle du rastafarisme telle qu’élaborée par G. G. Maragh, ou les éléments de l’idéologie panafricaniste de Marcus Garvey, sont parties de l’in-texte pour mieux ressortir la philosophie bedwardienne : « vaut mieux mourir debout que de vivre toute sa vie à genoux, à se coucher devant les Babylones qui passent leur temps à te piétiner ».

Dans l’esthétique de la simplicité-complexe, il n’y a également pas d’espace pour un coup de théâtre ou un effet de surprise dans le déroulé de la narration. La raison : l’histoire réelle qui est portée par le récit s’est déjà chargée elle-même de surprises et de complexité. C’est pourquoi on chute comme naturellement sur la « grande question philosophique… si un homme s’envole en Jamaïque et que seuls les pauvres l’ont vu voler, alors, a-t-il volé ? »

À travers ce troisième roman, Kei Miller confirme qu’il a dans ses ressources la qualité d’un grand écrivain qui est celle de parvenir à raconter la même histoire dans différents livres. Ahmadou Kourouma, entre autres, l’a fait, comme l’a démontré le comparatiste J. F. Ekoungoun.

L’Afrique au creux des lettres

L’Afrique au creux des lettres