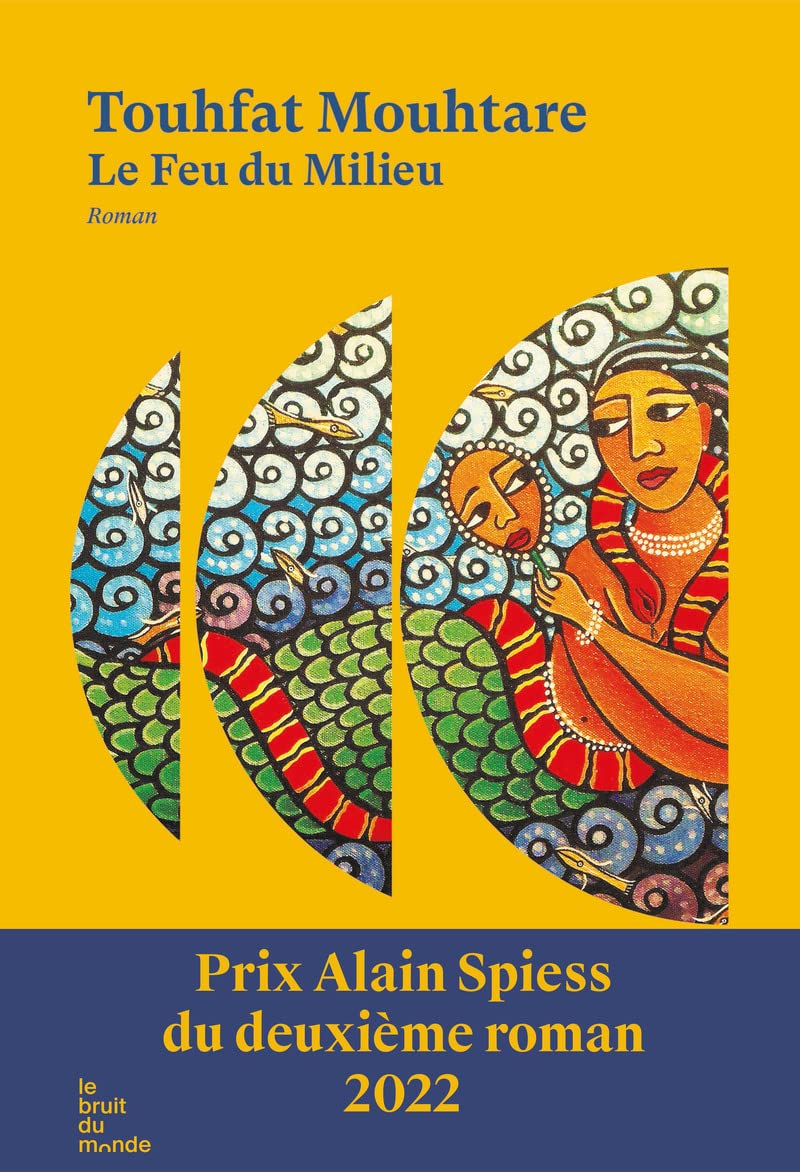

Afrolivresque a eu l’honneur de converser avec Touhfat Mouhtare, écrivaine originaire des Comores. Née en 1986 à Moroni, Touhfat a vécu entre son île natale et plusieurs pays d’Afrique subsaharienne avant de venir en France pour ses études. Aujourd’hui, elle réside dans le Val-d’Oise. Touhfat Mouhtare est l’auteure de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Le feu du milieu ( Le Bruit du Monde), a été récompensé par le prix Alain Spiess pour le deuxième roman en 2022.

Dans cette interview, Touhfat Mouhtare évoque la richesse de la littérature comorienne, une littérature qui mêle les traditions à la modernité de récits contemporains. Elle nous parle également de son approche de l’écriture, influencée par d’autres formes d’art qui enrichissent son style narratif.

Touhfat Mouhtare nous révèle par ailleurs des aspects moins connus de son processus créatif qui pourraient surprendre même ses lecteurs les plus fidèles.

Comment l’histoire littéraire comorienne se démarque-t-elle de celle d’autres régions en Afrique, et quelles leçons pensez-vous qu’elle offre à la littérature mondiale ?

C’est une littérature de la « naissance à soi » à l’échelle d’un pays : les écrivains et écrivaines revisitent leurs traditions, l’expérience d’un pays encore tout récemment indépendant. Il y a beaucoup de colère, mais surtout, l’envie de faire nation, de faire peuple, mais il reste à explorer les démons encore cachés sous le tapis, comme l’origine de l’islam. Depuis peu, les autrices et auteurs que j’observe explorent les contradictions qui caractérisent cette société afro-arabe et musulmane : tradition et religion, privilège de la matrilinéarité et déconsidération progressive de l’autorité féminine. Il est encore tôt, je pense, pour dire ce qu’elle apporte de nouveau à la littérature mondiale. C’est une voix qui cherche encore son chant, à mon sens, et peut-être est-ce dans cette non-détermination que l’on peut chercher un enseignement. Le fait de ne jamais penser cette littérature comme un objet défini, peut-être, mais de la voir comme un mouvement permanent.

En dehors de la littérature, quelles sont les formes d’art ou les pratiques culturelles qui nourrissent votre créativité et comment se reflètent-elles dans votre œuvre ?

Le chant, la danse, le dessin et la peinture occupent une place centrale dans ma vie. J’ai essayé la broderie et le webdesign, mais même si le temps me manque, j’y reviendrai. Mon obsession pour l’expression créative se ressent, je pense, dans mes livres, mais aussi dans ma pratique de la lecture : il m’arrive de répéter une phrase plusieurs fois jusqu’à ce que son rythme parle au mien. Et j’écris avec en tête le clavier d’un piano ou le solo d’un violon. Lire est une danse ; écrire est un chant ; une histoire est une fresque.

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez lors de la recherche sur les mythes et légendes comoriens, étant donné leur transmission principalement orale ?

Je ne pense pas que le mode de transmission soit réellement le problème. Un travail de fond a déjà été mené par des linguistes (Ahmed Chamanga), anthropologues (Yakina Mohamed Djelane), sociologues (Ibrahim Ali Toibibou) pour numériser, retranscrire ou questionner les mythes de l’archipel et retracer leur origine jusque dans l’esclavage arabo-musulman. Là où le bât blesse, je crois, c’est dans le morcellement des mythes dont nous sommes héritiers. Il faut imaginer un coffre rempli de moitiés de boucles d’oreilles, de rangs de bracelets incomplets, de traces de passage. Faut-il espérer enraciner une branche, ou accepter son état et lui trouver un usage différent ? C’est la question que je me pose.

Pouvez-vous partager un aspect peu connu de votre processus créatif qui surprendrait vos lecteurs ? Comment l’utilisez-vous pour enrichir vos textes ?

Lorsque je suis immergée dans une histoire, je n’écris pas forcément tous les jours, du moins au début. Il faut la laisser s’installer, ou, comme dirait ma grand-mère, « laisser l’heure de la prière prendre corps avant de l’accomplir ». Comment savoir si l’histoire s’installe ? Cela arrive par vagues, et cela peut me tomber dessus à n’importe quel moment. Si une partie du passé d’un personnage m’ « attrape » lors d’un trajet en train, il me faut un support manuel pour l’écrire ; comme j’oublie souvent mes carnets, mais que j’ai toujours un livre sur moi, je « vole » les premières pages du livre pour écrire avant que l’idée ne m’échappe. Les livres de ma bibliothèque sont donc également les gardiens de bribes de mes histoires. Quant à mes carnets, ils subissent le même sort : un même carnet peut contenir des morceaux d’une histoire, dont on retrouve la suite dans un autre carnet. Je marque les passages par des numéros ou des astérisques pour m’y retrouver. C’est un peu le même principe que les collections Marvel !

Si vous pouviez avoir une conversation avec une figure historique africaine ou afrodescendante, qui serait-ce et quel sujet brûlant aborderiez-vous ?

J’aimerais rencontrer la première esclave amenée sur mon île, Ngazidja, ou la première emmenée en Amérique. Plus encore, la première qui ait survécu à tout ce qu’elle aura vu, entendu, subi. Pour lui demander de me raconter non pas son enlèvement, ni l’histoire de sa famille, mais à quoi elle rêvait quand elle était encore chez elle, enfant. Pour moi, la naïveté sera toujours plus forte que la lucidité. C’est en elle que réside la flamme de la survie ; pas celle du corps, mais celle de notre être. Ce n’est que par elle que l’on peut maintenir l’espérance.

L’Afrique au creux des lettres

L’Afrique au creux des lettres